かの有名な文豪ヘミングウェイは酒豪としても有名で

酒飲みの間に彼のファンが多いというのもうなずける話

その酒の飲み方は実に豪快で、それでいて粋なものであったらしい

その彼が愛した酒の一つがフローズンダイキリ

文豪が愛したこの清涼感のかたまりのようなカクテル

真夏の暑い海辺もいいですが、夏の終わり、去り行く夏を惜しんでバーの片隅で飲む

なんてのも洒落ているのではないかと思うのですが、いかがなもんでしょう?

ね、パパ!

残暑の厳しい日だった。

8月の終わり、まだまだ高い日差しの中を、私はオープン前の買い物のために近所の商店街を歩いていた。

ひりひりと焼け付くような日差しが、サングラス越しの目にも痛い。とは言っても、真夏の頃の太陽と比べたら剥き出しの腕を焼く痛みが幾分か弱まってきているようだ。まして直射日光のあたらない木陰でそよ風に吹かれている分には、十分に秋の訪れを思わせる、そんな午後だった。

パパ・ドブレがうまそうだな。――大岡川にかかる橋を渡りながら、ふと私はそんなことを思っていた。

酒豪としても有名で、酒好きには特に人気のある文豪アーネスト・ヘミングウェイが滞在したキューバの有名なレストランバー<フロリディータ>。

そこで彼が愛飲していたのは、今や彼のおかげで世界的に有名になったフローズンダイキリだった。

さらに加えて言うなら彼のいつものオーダーは『フローズンダイキリを砂糖抜きで、大ぶりのゴブレットグラスにダブルサイズで作ってくれ』と言うものだったらしい。

そこでその『砂糖抜きのダブル』のフローズンダイキリを、パパという愛称で親しまれたヘミングウェイにちなんで『パパ・ドブレ(パパのダブル)』といつの頃からか言うようになったのは、少しばかりうるさ型の酒飲みの間では有名な話だ。

しかし、キューバの熱い太陽の下ではさぞかしうまそうなこの飲み物だが、日本の不快指数ばかり高い都会の夏にはあまり似合わなそうなパパ・ドブレを、今夜はお勧めにしてみよう。――ふとそんなことを思いついた。

夏の終わりを感じさせるこんな午後だからこその感傷なのかもしれないが、考えてみるとここのところうまいフローズンカクテルというものをあまり飲んでいない。もうすぐ終わってしまう夏の最後にあえてフローズンカクテルというのもまた良いのではないだろうか?

よし、本日のおすすめメニューはズバリ<夏の終わりのパパ・ドブレ>で行こう。……とすると、つまみはやっぱり……。

そして私は行きつけの青果店でいつもより少し多めのライムとスペアミントを1パック、それから思い立ってパイナップルを1つ買った。

それから魚屋ではちょうどいいサイズの海老を仕入れる。さらにはちょっと足を伸ばしてうまい地鶏が手に入ることで有名な鶏肉専門店で、朝仕込みの若鶏の手羽元を手に入れた。

さて、あとは店に行って仕込みをするだけだ。

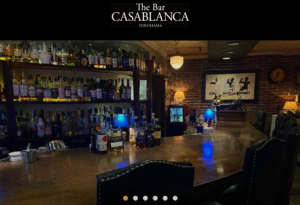

いらっしゃいませ。Bar SOMEDAYへようこそ。

「おはようさん、マスター暑いね」

午後6時。ようやく冷えてきた店内の空気に慣れ始めた頃、外の夏の空気を引き連れて本日最初のお客さんが現れた。

「おや、今日は早いじゃないですか。休みです?」

「そ、お休み。で、久しぶりに口開けはマスターのところで一杯と思ってさ」

常連客でもあり、個人的にも交流の深いまっちさんがそう言って私の目の前のスツールに腰を下ろした。彼はこの横浜で地酒と和食を中心とした懐石居酒屋の店長を任されているため、通常こんな早い時間に来店することはまず無かった。

「そうですか、んじゃその最初の一杯は何にしましょうか?」

私は熱いおしぼり――夏でも熱いおしぼりを使うというのは、ささやかな私のポリシーだった――を差し出しながら言った。

「そうだねぇ、う~ん」

言いながらまっちさんは首をめぐらせて本日のおすすめのボードに何気なく目をやった。そして……。

「<夏の終わりのパパ・ドブレ>? あはは、いいねぇマスター。たまにはパパ・ドブレもいい! うん、それちょうだい」

「かしこまりました。ただし、パパが飲んでいたのはクラッシュドアイスでのフローズンダイキリですが、ウチではブレンダーで作りますが、いいですか?」

「いいよ。ただし、砂糖抜きは守ってよね」

地酒が専門といってもそれ以外のお酒にも通じているまっちさんのことだから、<パパ・ドブレ>というのにはきっと反応を示すだろうと思ってはいたが、まさに我が意を得たりという気持ちだった。

まして、『<パパ・ドブレ>って何?』という会話がなしに最初のパパ・ドブレが作れるのは嬉しい。それどころか……。

「かしこまりました。ところで、パパ・ドブレを飲むんだったら、つまみもついでにいかがです?」

と、今度はまっちさんがにやりと笑って言い返した。

「何? マスターまたなんか思いついたって訳?」

「いや、まぁ・・・・・・」

私はそんな彼の切り返しに少しだけ言いよどんだ。確かに私はこんな風に急に思いついておすすめのカクテルやそれにあわせたつまみを作ることが多く、そのほとんどに彼はいつも付き合ってくれているのだった。

「で、今日のメニューは?」

「ええ、今日はフローズンダイキリには合うだろうと思って、フライドチキンが仕込んであります。しかも特製トロピカル風! それと、シンプルに小海老の塩ゆで」

「へ~。オッケー、マスター。まとめてちょうだい」

「ありがとうございます」

そして私はキッチンに向かうと、大ぶりの寸胴鍋に大量の湯を沸かした。それからオーブン開け、あらかじめ中に入れてあったキッチン・ダッチオーブンを取り出す。

このダッチオーブンというのはアメリカの開拓時代を支えた鋳鉄製の重たい鍋なのだが、最近はキャンプなどで趣味的に使われているほうが多いようだったが、私のような本来料理においては門外漢の者が料理をするのにあたっては非常に優秀な助手となってくれるため、オープン以来使いつづけている愛用の品だった。

今日はその中にサラダオイルを張ってオーブンに突っ込んでおいた。

その、昼間買った手羽元がちょうど浸るぐらいに張ったサラダオイルの中に、仕込んでおいた手羽元に粉をつけて入れる。途端、なんともいえないいい音をさせて油がはぜる。それからそのダッチオーブンにふたをすると、そのままオーブンに戻した。

後は放っておけばダッチオーブンがかってに調理してくれる。

そこまでの準備をすると、私はバーに戻りハミルトン社のブレンダー(ミキサー)を取り出し、そこにホワイトラム――通常ならばフローズンダイキリのベースにはバカルディを使うところだが、何と言っても今日はパパ・ドブレのベースだから、キューバはハバナ産のラム『ハバナクラブ』を選択した――、絞りたてのライム果汁、隠し味の香り付けにほんの少量のマラスキーノ、そしてクラッシュアイスを大量に入れた。

当然シロップは入れない。

それを本体にセットしてスイッチを入れる。ガガガッーという音と共にあっという間にブレンダーの表面が白く凍ってきた。いったんスイッチを止めて様子を見る。うん、いい感じだ。クラッシュアイスをほんの少しだけ加えると、そのままさらに回し続ける。

ころあいを見てスイッチを止めると、見事に真っ白になったブレンダーのボディを本体からはずし、冷やしておいた大ぶりのゴブレットグラスに注ぐ……と言うより、バースプーンでかきだすようにしてグラスに流し込む。

そこに、ライムのスライスを1枚とスペアミントの葉っぱを飾った。少しだけ悩んで一応ストローは挿した。まぁ、まっちさんならストローを使いはしないだろうが。

「お待たせしました。パパ・ドブレです」

そう言って私はまっちさんの前にいかにも涼しげ……というよりも冷たそうなパパ・ドブレのグラスを差し出した。

「サンキュー」

言いながらまっちさんは思ったとおり静かにストローを引き出すと、グラスを手に持ってそのまま口に運んだ。バーのカウンターで、しかも大の男がフローズンカクテルをストローでチュウチュウやっている図というのもあまり絵にはならない。その点で私とまっちさんの考え方はやはり同じだったようだ。

まして、パパ・ヘミングウェイがフローズンダイキリをストローで飲んでいたとは考えづらい。

そんなことを考えながら私はキッチンに戻ると、ちょうどタイミングよく沸いた鍋の湯に塩をパスタをゆでるぐらいの量入れた。

そして、いったん落ち着いた湯が再び沸き始めたのを見計らって、冷蔵庫から取り出した殻付きの海老をぶち込む。と、あっという間に真っ赤に染まる海老。

それをゆですぎない程度の時間だけボイルすると、一気に引き上げた。本来は殻付きのまま供するのが基本なんだろうが、一応ここはカウンターバーだ。食べやすいように配慮をして、熱いのを我慢して手早く殻をはずす。

そしてその海老をサニーレタスを引いたさらに盛ってレモンを添えた。塩だけでゆでられた海老にレモンをチャッと搾ってほおばるシンプルな料理だが、パパ・ドブレのつまみにはもってこいだろう。……と、私は思いついて冷蔵庫にしまっておいた1本のビンを取り出した。

そのまま食べても十分おいしい料理だが、温泉旅館を営む友人の料理好きな女将からお土産にもらったタルタルソースを添えることを思い立ち、皿の横にそのビンのタルタルソースを山のように盛り付けた。タルタルソースの量は決してケチってはいけない、というのも私のポリシーのひとつだ。

それから、私は時計を見るとオーブンを開け、中からダッチオーブンを取り出した。いかにもうまそうな匂いがそのふたの隙間から漏れてくる。……。私はおもむろにそのふたを開けた。……と、一気に噴出す蒸気。その中には見事に狐色に仕上がったフライドチキンが覗いていた。

それをトングを使って取り出すと、油を切って皿の上に大胆に盛り付けた。これにはレモンも何も添えない。仕込み段階の味付けだけが勝負の料理だ。漬け汁のスパイス調合と隠し味のパイナップルがうまく調和していたらおなぐさみのオリジナル料理<トロピカル風フライドチキン>。

ふっくらとジューシーで、骨からスルリと外れる見事なまでの手羽元フライドチキン……に仕上がっているはずだった。

私はその出来上がったばかりの2皿を持ってバーに戻った。

「お待たせしました」

「待ってました」

のんびりと休日の夜をパパ・ドブレで始めていたまっちさんが嬉しそうに言う。

まずは海老の塩ゆでを何もつけずに1尾。次にレモンを絞って1尾。さらにはタルタルソースをたっぷり乗せてまた1尾。

「いけるね、これ。シンプルだけど、うまいね」

「ありがとうございます。でも、実はホントの自信作はフライドチキンの方だったりもするんですがね……」

「あ、ホント? どれどれ」

言いながら彼は手羽元のフライドチキンを頬張った。

「うん、うまい!」

思わず出た、とでも言うような彼の言葉に、私は満足げにうなずいて見せた。

「いいね、このジューシーさ。それに、ほのかな甘味が入ってるけど、何入ってるの?」

「ああ、それがこのフライドチキンの一番の味噌です。昼間青果店で見かけたパイナップルを、切ってから手で軽くつぶして肉と一緒に漬け込んでみたんです。うまくいけてますか?」

「いけてる、いけてる。なるほど、それで<トロピカル風>な訳ね」

「ええ、ネーミングは安直ですけどね」

「でも、うまいからいいや」

そう言ってまっちさんは再びパパ・ドブレのグラスに口をつけた。

「うん、なんかつまみながら飲むんだったら尚のこと砂糖抜きのパパ・スタイルが一番だね」

「そうですねぇ、普通のダイキリだったら多少シュガーが入っていたほうがおいしいように思いますが、どうしてかフローズンダイキリだけはノンシュガーのパパ・スタイルに惹かれちゃいますよね」

「ホントに」

言いながらまっちさんは再びパパ・ドブレのグラスを取った。

「それにしても、もう9月ですねぇ」

「そうだよなぁ、もう夏も終わりか……」

思わず私達はしみじみとつぶやき合っていた。

「マスターは? この夏はどんな夏だった?」

「私ですか? 私は別にいつもと変わらずなんと言うことの無い夏でしたねぇ。せいぜい久しぶりに実家に帰ったぐらいで。まっちさんは?」

「俺? 俺はねぇ、仕事では色々とあったけど、プライベートではたいしたことがあったんだか無かったんだか、よくわからん夏だったかなぁ」

「お互い、あんまりぱっとしませんねぇ」

「ますたぁ……。そりゃあ言いっこ無しだよ」

しみじみ。

私達はどちらからとも無く深いため息をついた。なんだか妙に物悲しい夏の終わりだ。

「もう9月ですしね、秋ですねぇ」

「いや、まだ夏は終わっていない!」

まっちさんはそう言うと、グラスに残ったパパ・ドブレを一息に飲み干した。

「そうですね、それじゃあまっちさん。お次はどう行きましょうか? 夏の終わりをもう1杯? それともモジートでもお作りしますか?

言いながら私は飲み干されたパパ・ドブレのグラスを下げた。

<夏の終わりのパパ・ドブレ>。でも、確かにまだ夏は終わっていない。何かを予感させる夏が過ぎて、淡い感傷の秋がくる前にもうひとふんばり。

さて、こんな夜の始まりには、何をお作りしましょうか……?

2000.9

コメント