「先輩、お先に失礼しちゃっていいですか?」

後輩が声を伺うように声をかけてきたのは、時計に針がいつの間にか午後9時を指し示そうとする頃だった。俺は、そんな彼の言葉にふと我に返ってパソコンのモニターから視線を上げた。

「ああ、もうこんな時間か。うん、お疲れさん。俺もこれだけ片付けたら上がるから、先いいよ」

「ホンとですか! じゃあ、すんません。お先に失礼します!」

俺の言葉に後輩は即座に破顔一笑すると、テキパキと荷物を鞄に詰め込んでペコリと頭を下げた。ここの所、奴は仕事が片付くと毎日のようにいそいそとオフィスを後にしている。

話によるとどうやら最近新しく出来た彼女に会いに行っているらしいのだが、まぁそれにしても毎日毎日ご苦労なことだ。

「じゃあ、お先でーす!」

意気揚揚とオフィスを出て行く後輩を背中で見送ると、俺はデスクの上に放り出してあった煙草を手に取り、箱から抜き出した1本を抜き出すと火はつけずに唇の端に咥えた。そして、大きく首と肩を回した。途端、ボキボキと気持ちいいぐらいの音が鳴った。

いつもは10人ほどのスタッフが詰めている部屋も、この時間ともなるとすでに俺一人しか残ってはいなかった。

「さて・・・・・・っと」

誰にともなしに俺は一人呟くと、煙草をぶら下げたまま再びパソコンのモニターに向かった。今やっているこの仕事も、後小1時間もすれば片がつくだろう。そうしたら、いつもの行きつけのバーに寄ってうまいギムレットでも飲んで帰ろう。

だがしかし、そう思いながら俺はふとキーボードを打つ手を止めた。そして視線を上げると、一瞬の思考の後デスクの端に置いてある電話の受話器を取り上げた。そして、指が覚えた携帯のナンバーをプッシュする。

・・・・・・が、相手は留守番電話のままだった。『ピーという発信音の後に・・・・・・』という機械的な声を聞きながら、しかし俺はメッセージを録音せずに受話器を置いた。

――今日も残業だろうか? それとも、同僚の子達とどこかに遊びに行ったか。――俺はそんな取り止めの無いことを考えながら、咥えたままだった煙草に火をつけた。

電話の相手――麻衣子に出会ったのは、ほんの偶然だった。

ここ数年来飲み友達として付き合いのある友人と、彼の行きつけの店に飲みに行った時にたまたまそいつの彼女がこれまた友人達数人と飲みに来ていて、話の都合上一緒に飲むことになったのだが、その彼女の友人達の中の一人が麻衣子だった。

明るく社交的で誰とでも分け隔てなく楽しく盛り上がる、それでいて決して軽い感じには見えない意外にしっかり屋の女性。――これが、俺の麻衣子への第一印象だった。

酒場では何より楽しくきれいに飲むべきだというかたくなな信念を持っている俺と彼女は結構気も合い、その後も何度か同じメンバーで飲み会をやったりして楽しくやっていた。

まぁ、そういう意味で俺にとって麻衣子は愉快な異性の飲み友達といった感じで、彼女の前だと気取らずにいられる自分が楽しくもあった。

ここ2~3年ほどは特定の女性と付き合うことも無く、またそう言った関係が少々うざったく思えていた俺にとって、麻衣子は非常にいい距離感で付き合える女だった。少なくともこないだまでは・・・・・・。

「ったく、どこでどうしているんだか・・・・・・」

呟きながら俺は、短くなった煙草の吸殻を灰皿に押し付けた。そうしておいて、再び受話器を手に取る。そして、彼女の勤め先のナンバーをプッシュしようとして・・・・・・、やめた。

いつ頃からだろうか、彼女の存在が俺の中でこんなにも大きくなってしまったのは。――俺は、ふと自分の心に問い掛けてみた。・・・・・・が、到底答えなど出るわけも無い。

そんなことは俺自身にも分からないことなのだ。ただ分かっているのは、最近ふと気が付くと麻衣子のことを考えている時間があまりにも多くなっているということだけだった。

「ふぅ~っ」

俺は大きくため息をつくと、気を取り直してモニターに向かい直した。例え俺の胸の叫び声が俺にはいつでも聞こえたところで、麻衣子にとって俺は恋人でもなんでもないただの飲み友達でしかないのだ。

その俺が彼女のことを心配して勤め先にまで連絡をするというのは、さすがにあってはいけないことのはずだった。

いいさ、後で何の気なさを装ってもう一度電話をしてみればいい。そう、それでいい。――そうして俺は、キーボードに両手を添えた。

「どうかしたの? 何か元気ないじゃない」

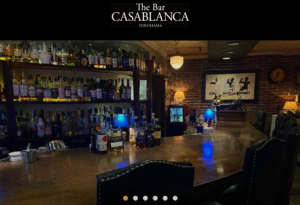

行きつけのバーのカウンター。そこで、本日1杯目のギムレットを飲み干した時、顔なじみのこの店のマスターが声をかけてきた。

「ん~? そう? そんなこと無いんだけどねぇ・・・・・・」

しかし俺は、我ながら歯切れの悪い台詞をゆっくりとはいた。・・・・・・が、マスターはそれ以上は突っ込んでこない。その距離感が俺には妙に嬉しかった。

けれども、そう言いながらも考えてしまうのはやはり麻衣子のことばかりだった。そう言えば、この店にも1度彼女のことを連れてきてあげると約束したままだったッけ。――ふと、そんなことも思い出す。

「マスター、もう1杯。・・・・・・お代わり頂戴」

「はい」

頷いてシェイカーを用意するマスター。そんな彼の手元をぼ~っと見ながら、俺は心の中に湧き上がる思いを押さえ込めずにいた。

俺が麻衣子に恋をしているのは間違いない。――そんな言葉を心の中で口にしてみた。と、ふいにその言葉が俺の中で現実味を持った言葉として認識された。

そうか、俺は麻衣子に恋をしているんだ。――今更ながらに他人事のような自分のその思いに、俺は可笑しくなった。と同時に、言いようの無い淋しさが募ってきた。

「お待たせ」

「ああ、どうも」

マスターの差し出すギムレットに、俺はふいに現実に引き戻され曖昧に頷いた。そしてグラスを手に取る。

恋を知り、そして同時に知る淋しさ。若い頃何度も経験した言いようの無い寂寥感。そんな気持ちを思い出したのは本当に久しぶりのことだった。そして、俺の中に湧き上がるそんな思いを俺自身持て余し、戸惑っていた。

こんなに切ない気持ちになるんだったら、いっそのこと麻衣子に対する己が気持ちを知らないままでいた方が良かったのかもしれない。

ぐしゃぐしゃな思いを抱えながら、俺はギムレットをもう一口飲んだ。

いつもは最高にうまいと感じるマスターのギムレットだったが、今日は何だかそのキリリと冷えた、錐(キリ)という名を持つそのカクテルが舌と喉、そして心に突き刺さるかのようだった。

しかし、マスターはそんな俺の雰囲気がいつもと違うのを察してか、特にそれ以上話し掛けることもせず、黙ってグラスを拭いていた。

俺はそんなマスターの気持ちに心の中で感謝した。

実際、今話し掛けられたら適度なアルコールの酔いも手伝って、ボロボロに取りとめも無く話をしてしまいそうだった。そうなればもう、割れたガラスのような俺の気持ちが収拾つかなくなるのは目に見えたことだった。だから今は・・・・・・。

プルル・・・・・・。

堂々巡りの思考に陥っていた俺の耳に、ふと携帯の呼出音が聞こえた。一瞬、どこか遠くでなっているように聞こえたその音。マスターがその音に反応してチラリ視線を上げる。それでようやく、俺のコートのポケットから聞こえている音だと気づいた。

のろのろと立ち上がり、壁にかけたコートから携帯を取り出す俺。が、それを手にした瞬間、音は途切れていた。そしてディスプレイには『着信あり』の表示。

「誰だろう・・・・・・?」

呟きながら俺は携帯のボタンを操作する。と、ディスプレイに表示されたのは『麻衣子 携帯』の文字。

俺は目を見張ると、マスターに声をかけると店の扉の外に出た。そして、コールバックのボタンを押した。

「もしも~し、こんばんは~」

1コールで出た聞きなれた麻衣子の声。その声は、ちょっとだけ酔っているようだった。

「ああ、・・・・・・どうした?」

俺は我ながら可笑しいぐらいドキドキする気持ちを抱えながらも、その内心の気持ちを悟られないように努めて平然とした声を出して見せた。

「どうしたって、会社から電話くれたでしょ? だから電話してみたの」

「ああ、・・・・・・そう言えば・・・・・・」

俺は言われて残業中に麻衣子に掛けた電話のことを思い出した。そうか、当然といえば当然だが俺の会社の電話番号は彼女の携帯に残っているはずだった。

「いや、何がどうしたって訳じゃないけど、残業中の暇つぶしにちょっと、ね」

「ふ~ん」

麻衣子はそんな俺の言葉を聞いて、たいした興味もなさそうに頷いた。「で、今もまだ仕事中?」

「いや、今は前に話した<Bar SOMEDAY>ってとこで飲んでるとこ」

「あ~! 前に話してた行きつけの<いい店>って奴? いいなぁ。ね、これから行ってもいい?」

「え? こ、これから・・・・・・って、一人?」

「そうだよぉ。さっきまで友達と飲んでて、今別れたとこ。もう1杯だけ飲みたいなぁ、とは思ったんだけど、さすがに女の子一人で飲みに行くわけにも行かないしねぇ。ね、ダメ?」

「いや、いいけど・・・・・・」

おそらく単なる飲み友達という認識の元言っているであろう、彼女の屈託の無い問いかけに、それでも俺は心浮かれながら返事をした。

彼女がどう思っていようと、今日思いもよらず彼女と飲めるというのなら、それは俺としては断る筈も無い提案だった。

そして俺は、タクシーに説明すればわかるであろう簡単な場所の説明をすると携帯を切った。それから、寒い玄関ホールから暖かな店内へと戻った。

「お帰りなさい。・・・・・・なんかいいお話だったんですか?」

スツールに戻った俺に、マスターが声を掛ける。

「え? 何で?」

「だって、さっきまでとは打って変わっていい顔してますよ」

「・・・・・・あ、いや。参ったな」

マスターの図星に、俺は照れくさい笑いを浮かべた。まったく、彼女のことでこんなに一喜一憂してしまうなんて、我ながら笑っちまう話だ。だけど、その気持ちは切ないと同時に暖かく幸せなものでもあった。

「これからね、人が一人来るんですよ」

「あ、そうなんですか? で、どなたが?

「うん」

俺は頷くと、言葉をちょっと切った。そして、言った。「俺の、今一番大切な<飲み友達>ですよ」

そう。大切な飲み友達。――彼女から見た俺はきっとそうだ。そして、今は俺もそれでいい。今は・・・・・・。

そんなことを思いながら、俺はわずかにグラスに残ったギムレットを飲み干した。――そう、今はそれでいいんだ。だけど、いつかはきっと彼女にこの気持ちを打ち明けよう。

「そうですか」

マスターはそんな俺を見て笑顔で頷くと、俺の隣のカウンターにおろしたての真っ白なコースターを置いた。

2000.10

コメント