JR根岸線、関内駅に僕は降りた。

昼間の温かさがひいて、うっすらと涼しくなり始めた春の夕暮れ。同じ横浜でも、横浜駅西口の活気や山下町の華やかさ、そして伊勢佐木町の騒々しさとも違う、官公庁特有の落ち着きを持ったこの店の片隅に、僕の目指すバーがある。

関内駅から大通りを海に向かって3~4分歩き、通りを一本入った雑居ビルの地下。近所の飲食店や同じビル内のスナックが店を開け始め、あたりが騒がしくなってくると、その店もオープンする。

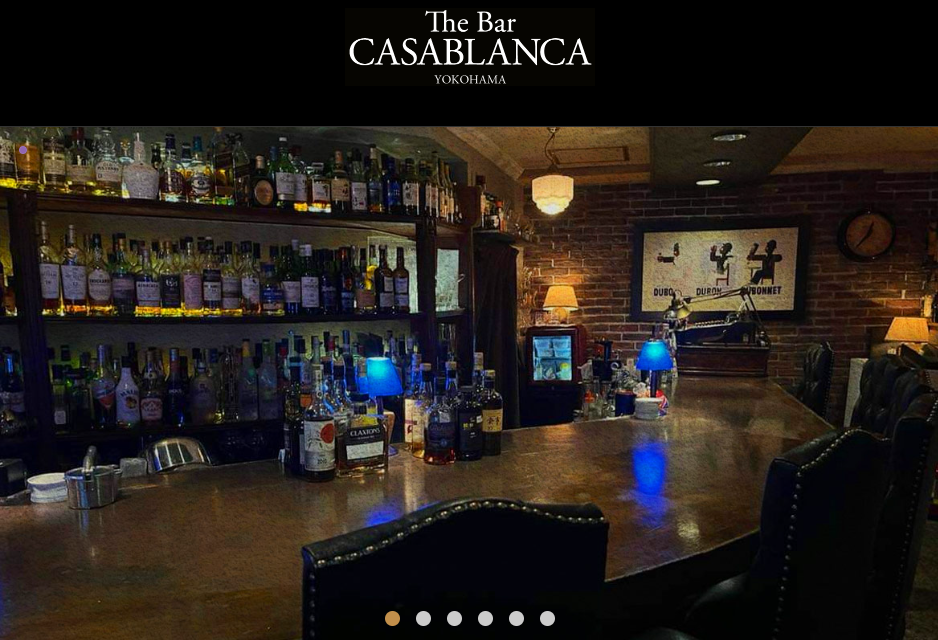

とは言っても、カウンターの10席だけというこぢんまりとした店だから、派手な看板があるわけでもなく、ビルの各階案内板と、扉の前の店名ボードだけという地味な造りは、一見ちょっと入りづらそうで、そんな所も僕がこの店を気に入っている要素の一つだ。

表通りの喧燥を離れて地下への階段を降り、カラランと小さくカウベルの音をさせて扉を開ける。と、そこは別世界。今夜をゆっくりと過ごす為の空間が広がっている。

「いらっしゃいませ」

カウベルの音に、キッチンがある店の奥からこの店の店主が顔を出し、笑顔を見せた。

年よりも5つは若く見える彼がこの店のオーナーで、同時に唯一の従業員。カウンターからキッチンまで、小さいながらもこの店のすべてを一人で切り盛りしている。こだわりの若きマスターだ。

「どーも今晩は」

僕は笑顔で答えると、カウンターの真ん中の席に腰を下ろした。

ここのカウンターはバーに良くある背の高いスツールではなく、しっかりと地に足のつく背もたれ付きの椅子だから、ゆっくりと落ち着いて飲むのには非常に都合がいい。

「さてと、どうしようかな……」

カウンターの上で軽く手を組んで、僕は今夜の最初の一杯を何にしようかと考えた。

ここのマスターの山本さんはやたらと注文を急かさない。お客さんがオーダーを決めるまで、静かに笑顔をたたえながらカウンターの中で待っていてくれる。それでいながら『おまかせ』のオーダーをしたとしても、なかなかにツボにはまった物を出してくれるから嬉しい。ま、かくいう僕もいつもは『おまかせ』なんだけど……。

「そうだな、こんな早い時間から飲み始めるのも久しぶりだし、となるとやっぱりあれかな?」

「あ、あれですね」

山本さんはにやっと笑うとカクテルグラスを取り出し、それにアイスピックで砕いた氷をいれた。

比較的早い時間、しかもこんな風にまだバーに誰もお客さんがいない時間、僕が決まって飲みたくなるカクテルがある。

ま、それは僕が最も好きなカクテルだから、もちろんいろんな時に飲むことはあるのだけれど、こんなシチュエーションの時の一杯は、また格別だ。

山本さんはそんな僕の好みをわかってくれているから、『あれ』で通じてしまう。そこが嬉しい。

「おまたせしました」

山本さんの鮮やかな手つきに見とれているうちに、ひんやりと冷たそうなカクテルグラスが僕の目の前に登場した。

「どうも」

僕は軽く礼を言うとグラスを手に取った。そして、まずは一口。

「うん、うまい」

スタンダードなカクテルとして、マティーニと並んで最も有名なギムレットというこのカクテルは、ドライジンとライムジュース、それにわずかばかりのシュガーを混ぜ合わせただけのシンプルなカクテルだ。

しかし、カクテルというのはシンプルであればあるほど技が物をいい、難しいと言われている。その点で言えば山本さんのギムレットは、非常に満足できる味わいだ。

アメリカの有名なハードボイルド作家チャンドラーの代表作『長いお別れ』の中で、主人公のマーロウが友人のテリーと一緒に<ヴィクター>で飲んだという、ハードボイルド&酒好きの間では有名なエピソードを持つこのカクテルが、僕はそのシンプルな味わいとあいまって大好きで、初めて訪れるバーでは必ずと言っていいほど一杯目にはこのカクテルを頼むことにしている。

つまり、僕にとってギムレットというカクテルは、初めて訪れたバーの様子伺いにはぴったりのバロメーターとなっているのだ。ギムレットのうまいバーは、まずハズレが無いと僕は思っている。

そんないきさつもあって、もちろん山本さんのバーに始めてきた時もギムレットを頼んだわけだが、その時ちょっとしたショックを受けたものだった。

と言うのも、なんのことはない、そのギムレットが今まで飲んだどのギムレットよりもうまかったからだ。で、まあ、それ以来このバーの常連となったと言うわけ。

「やっぱり山本さんのギムレットはうまいよね」

僕はお世辞抜きでそう言った。

「ありがとうございます」

山本さんは笑顔で軽く頭を下げると、扉の奥のキッチンへと消えた。きっと、僕への『お通し』を用意しに行ったのだろう。

自他友に認める凝り性の彼は『お通し』ひとつにしてもすべて自分で作っている。その凝り具合は本筋のお酒に関しては極めつきを見せていて、たとえばカクテルに使うフルーツはすべて生の果実を搾って作り、中には生のパイナップルを搾って作るラッフルズホテルスタイルのシンガポールスリングなんていう、カクテル好きにはたまらなく嬉しい代物まである。

前などはフローズンメロンダイキリを一杯作るのに、いきなりカウンターの上に飾ってあったマスクメロンにナイフを入れて驚かされたこともあった。

しかし何よりこの店の嬉しいところは、それだけこだわった物を出していながら価格はいたって良心的というところだ。やはり、それもこれも商業ベースの店ではできない、自分の店だからできる余裕というものなのだろうか。

「さてと」

二杯、三杯とグラスを重ね、山本さんとあいも変わらずくだらない莫迦話を交わし――実は僕と山本さんは齢が同じだから、子供の頃流行った物の話なんかを始めると非常に盛り上がってしまうのだ――、時間もいい頃合いとなったところで僕は腰を上げる決心をした。

山本さんにとってはあまり良くないことかもしれないが、今日みたいに他にお客さんがいない日は、じっくりと腰を落ち着けて飲みたいところだが、今日は珍しくこの後の約束が入っている。

「ごちそうさまです」

「あれ? 今日はずいぶん早いじゃないですか?」

「うん、ちょっとこの後人と約束があってさ」

「そうですか、残念ですねぇ」

そして、僕はチェックを済ませると後ろ髪引かれる思いで腰を上げた。

「じゃ、ごちそうさま。また寄ります」

「お待ちしてます。ありがとうございました」

山本さんの声に見送られながら、僕は店を出ると、地上への階段を上った。

表はすっかりと日も暮れて、昼の顔から夜の顔へと衣替えをしている。あたりにもそろそろ酔っ払って陽気に歩いているグループが目立ち始めている。

「さてと」

軽い酔いに心地よさを感じながら僕は小さくつぶやくと、待ち合わせの場所へと向かって歩き始めた。

夜はまだ宵の口。

1995.4

コメント