ベースのウイスキーにスウィートベルモットとアンゴスチュラビターを加えてステアした

マンハッタンというカクテル

その一見軟弱な琥珀色にレッドチェリーが沈んだ様は

まさにマンハッタンの夕焼けを思わせるロマンチックな美しさで

カクテルの女王と称されるスタンダードカクテルです

そのスウィートベルモットをドライベルモットに変えるとドライマンハッタンの出来上がり

普通のマンハッタンが夕景とすればこちらの方は実にマンハッタンの朝を連想させるようで・・・・・・

その際はぜひレッドチェリーもオリーブに変えて飲りたいものです

<BAR SOMEDAY>の営業時間は午前4時までだ。そうは言ってもこういう店の常で、お客さんがいればいただけ営業時間は伸びるもので、ウチの場合もご多分に漏れず平均して毎日1時間程度は残業が入るものだった。

が、その夏の夜は珍しく常連客も早い時間だけに集中し、久しぶりに仕事が早く片付いた夜だった。そんなわけで営業終了時間の30分後にはすべての片付けも終わり、あとは帰るだけとなっていた。

もう一度火の元などを確認して店の扉に鍵をかける。そして、地上への階段を上った。と、いつもなら既に明るくなっている空もまだ夜の香りを残し、真夏とは言ってもこの時間ならまだまだ暑苦しくない気持ちのよい気温だった。

「さてと・・・・・・」

私は一人つぶやくと、ちょうど通りがかったタクシーを停めた。

久しぶりに仕事が早く片付いて夜の香りを残す内に店を出られたこんな日に、まっすぐ家に帰るのなんてもったいない。まして元々酒好きが高じてこの商売を始めた私だ、飲みに行くのが嫌いなわけがない。

そんなわけで私は、タクシーの運転手に知り合いのバーがある街の名を告げた。そして走り出すタクシー。

シートにゆったりともたれながら流れ去る窓の外に目をやる。うっすらと白み始めた街にはまだ街灯が点いていた。道行く人の姿はほとんど見られない平日の朝方。

この時間を午前様状態でなく感じることができると言うのは、結構贅沢なことなのかもしれない。横浜の朝を独り占めしている気分になれる。

と、私は何気なくタクシーの進行方向に目をやった。するとそこには、見事なまでの朝焼けが広がっていた。

空はまだ宵闇のコバルト色を残しながらも周囲がだんだん白み始め、そして地平線・・・・・・とは言ってもビルの谷間だが・・・・・・を朱色の朝が照らし出している。夜と朝が交わるホンの一瞬の時間。

まだまだガキの頃、仲間たちと朝まで車で遊び回っていたような時に始めて見て以来、私はこの時間帯に偶然出会うことのできるこういう空の色が大好きだった。

ぼ~っとフロントガラス越しに展開するパノラマを眺めながら、私はその日最初に頼むお酒を心の中で決めていた。そう、こんな日はやっぱりあの酒がいい。

私の決意と共にタクシーは走りつづけ、程なく目的の店の前へとついた。そして、私は店の扉を開いた。

「いらっしゃいませ。・・・・・・あ、久しぶり」

「おはようさん。久しぶりに早めに店が片付いたんでね」

顔なじみのマスターが私の顔を見て気さくに声をかけてくれるのに導かれ、カウンターのスツールに滑り込むと私は口を開いた。

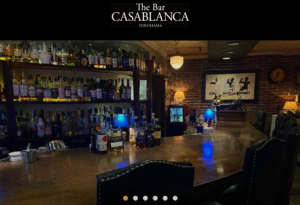

午前6時という私の店よりもさらに長い営業時間のこの店は、私のような同業者にとっては非常にありがたい店で、今日のように仕事が早めに片付いた夜は時折利用させてもらっていた。

「どうします? いつものビールでいいですか?」

マスターがおしぼりを差し出しながら訊いてくる。大方のご多分に漏れず私も仕事終わりの一杯はたいていビールを飲むことが多いので、いつもならここで肯くところなのだが、今日はなんと言っても心に決めてきた酒がある。

「いや、たまにはカクテルなんかを頼んじゃってもいいですか?」

私は言った。

この店はこんな時間までやっているにしても中々に正統派のバーで、マスターのカクテルの腕も若いバーテンダーが勉強のために訪れるぐらい間違いなく一級品だったから、いきおいカクテルのオーダーも多かった。

が、ジントニックあたりならいざ知らず、私がこの時間に訪れるのに彼の手を多少なりとも煩わせるカクテルを頼むようなことはあまりないことだった。・・・・・・もっとも、こういうあたりが顔見知りの同業者としての余計な気遣いなのかもしれなかったが・・・・・・。

「カクテル? ま~た難しいこと言うんじゃないでしょうね?」

友人の気楽さでそう言いながらマスターが笑う。

「いや、別に難しいこと言うわけじゃないわけでもないかな・・・・・・? ドライマンハッタンをお願いしたいんだけど」

「ドライマンハッタン?」

「そ。ベルモットを<ノイリー>にして、願わくばベースは<CC>でお願いします」

本来なら<マンハッタン>と言うくらいだから、ベースのウイスキーはアメリカのウイスキーを使うべきなんだろうが――現に私自身も通常店でマンハッタンのオーダーが入ったら、特別に指定がない限りアメリカのライウイスキー<オーバーホルト>を使うことが多い――、今日はなんと言っても色的に儚げなマンハッタンが欲しかった。

で、<カナディアンクラブ>の指定と言うわけだ。

もっとも誤解の無いように言っておけば、<カナディアンクラブ>で作ったマンハッタンはそれ自体十分においしいし、個人的に普段から気に入っているオーダーだった。

「とすると、飾りモンはオリーブ?」

「そうしてください」

「ビターはどうする?」

「あ、それは通常どおりで」

マスターはひとわたり確認をすると、冷蔵庫から取り出したミキシンググラスに適当な大きさに砕いた氷を一杯に詰めた。

そして、その横にボトルを並べる。ドライベルモットの代名詞<ノイリープラット>、そしてカナディアンウイスキーでもっとも有名な<カナディアンクラブ>、さらにはアンゴスチュラビターのビタースボトル。それらを手馴れた手つきで混ぜ合わせ、程なくして私の前に置かれたカクテルグラスに儚いまでに淡い色をたたえたドライマンハッタンが注がれた。

その間、私は一言も声をかけない。マスターも一言もしゃべらない。

それはお互い同業者である前に一人のバーテンダーと客というカウンターを挟んだ者同士が共有する暗黙のルールのようなものだった。バーテンダーがカクテル、特にマンハッタンやマティーニのようなスタンダードなカクテルを作るという行為は、飲み手側との真剣勝負なのだ。その適度な緊張感が逆に心地いい。

「オリーブはどうする?」

「今日は落としちゃって」

私は言った。

通常彼の作るマティーニやドライマンハッタンに加わるオリーブは、その味を損なうと言う理由からカクテルの中に入れず添えて出されることが多い。

それはスタンダードな作り方としてはもしかしたら邪道なことなのかもしれないが、私もそれには同意見だった。

マティーニのようなドライさを売り物にしたカクテルに本で読んだレシピ通りにオリーブを沈めてしまうと、妙な甘味が加わってしまってどうにもボケた味になってしまう。

もっとも、オリーブが入って初めてマティーニは完成すると言うバーテンダーもいるし、それはそれとして私も異論を唱えるわけではないが、とにかく今日の私は多少の味を犠牲にしてでもオリーブの沈んだドライマンハッタンという<絵>が欲しかったのだ。

「お待たせ」

「ありがとうございます」

私はマスターに礼を言うと、それでも出来得る限りグラスを揺らさないように気をつけながら、その儚げな液体に口をつけた。

「うん」

私の満足げな肯きにマスターは無言の笑顔を返してくれる。そうして私は、一口分量の減ったドライマンハッタンをコースターの上に戻し、その色を眺めた。

ウイスキーとしては色の薄いカナディアンクラブに、さらに色の薄いノイリープラットという組み合わせで作られた儚い色は、通常のマンハッタンを夕景に例えるとしたらそれは朝の装いと言えるだろう。そこに、まだ明けきらぬ朝の太陽を思わせるオリーブの実。

その姿はまさにたった今見てきたゆっくりと白み始めた朝が閉じ込められているようで・・・・・・。

「でも、珍しいじゃない<ドライマンハッタン>なんて」

マスターがタバコに火をつけながら言う。しかし、『あまりに朝焼けが綺麗だったから』なんて台詞は、さすがに気恥ずかしくて口にする気にはなれなかった。で・・・・・・。

「いや、なんとなく今日はそんな気分だっもんでさ。まだ行った事は無いけど、マンハッタンの朝ってこんな感じかなぁ? ってね」

「マンハッタンの朝ねぇ? ま、確かにその色はそうかもしれないね」

「そういうこと」

そして私は肯きながら、ゆっくりとマンハッタンの朝を飲み干した。そして・・・・・・。

「それじゃあ、今度はCCをロックでもらえます?」

マンハッタンは決して弱いカクテルではない。だが、このカクテルだけを飲みつづけて酔うには忍びなかった。なぜなら、マンハッタンの朝は消えても本当の朝はこれから始まるのだ。世間的には・・・・・・。

だが、私的に言えば今は朝の始まりではなく夜の終わりなのだ。朝と向き合うのは一杯だけでいい。

「CCロック。かしこまりました」

そんな私の想いを知ってか知らずか、マスターは大きく笑顔で肯いた。

横浜の夜はまだまだ終わらない。

2000.8

コメント